京都“深部震”:“没出息”还是另有隐情

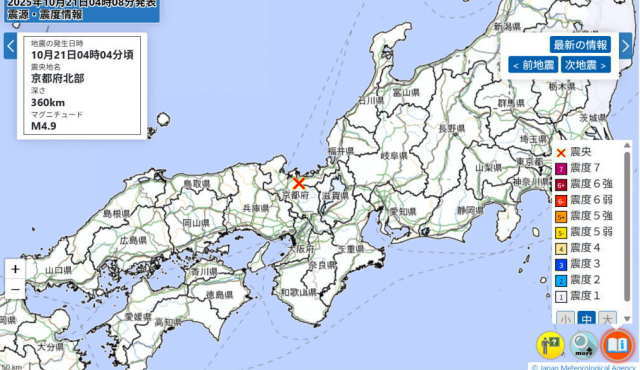

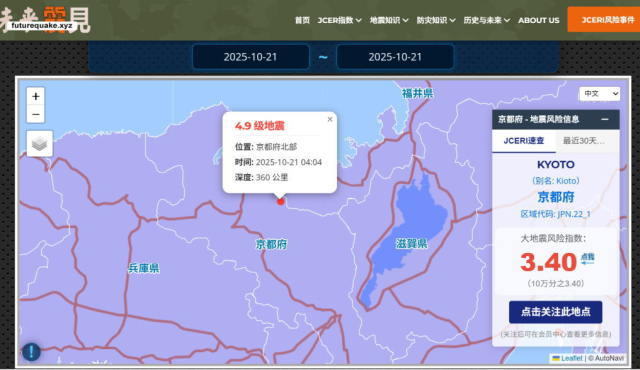

一向被视为“地震少发区”的京都,东京时间今天凌晨4:04却突然发生了一场4.9级地震(部分来源报道为5.1级),震源位于京都府北部(35.4°N, 135.5°E)。

是京都的地震带不争气、耐不住寂寞要”没出息“地闹腾闹腾了,还是另有隐情?这次地震会不会改变京都的地震模式带来新的风险?

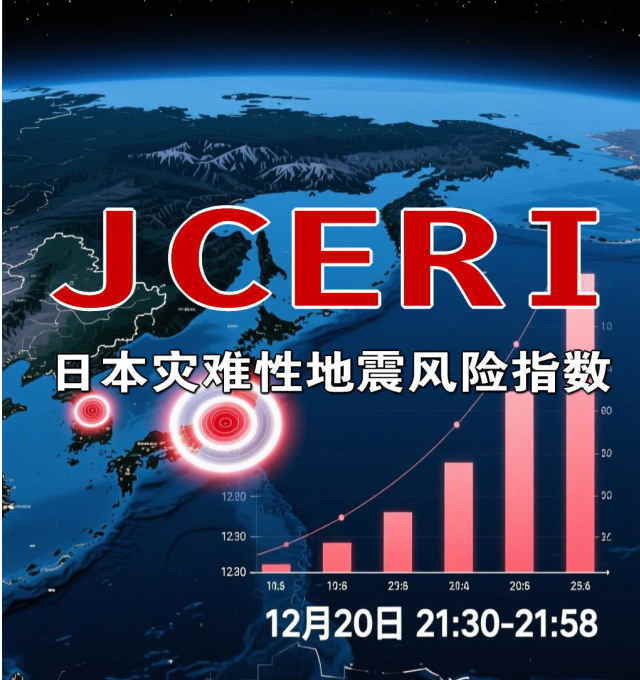

JCERI为你揭开谜底。

本次地震的震源极深,达到了360公里,远超一般浅源地震的30-70公里。由于深度极深,因此最大震度只有1,在地震app上几乎没人注意到。

因此也有人笑侃京都的地震果然没出息,这么久才震一次都闹不出啥动静。

从历史数据看,日本气象厅和JCERI的记录显示,京都地区年均浅源地震少于5次(M4以上),但深源地震偶尔发生,如2019年7月附近M6.3事件(深度367km)。

此次事件符合该带的统计模式:频率不高,但能量释放集中于板块边界。

本次地震实际上并非来自京都本地的地震带,而是菲律宾海板块俯冲带下的深源地震。

具体来说,这是菲律宾海板块在日本列岛下方向西-西北方向俯冲时,在本州岛下部(约300-400公里深度)发生的中间-深源地震。

京都被视为“地震少发区”,但这是相对浅源地震而言。深源地震如这次的,其实是菲律宾海板块长期积累的“深层应力”在释放。

数据显示,过去50年,京都附近深源M4.5 事件约10次,间隔3-7年,这次符合周期。

如果将日本视为“动态网络”,京都的深源震不仅是本地事件,更是整个南海-琉球弧系统(从九州到冲绳)的“预警信号”,可能预示浅层应力转移——值得监测后续数月内南海海槽活动。

震度仅1看似“无感”,但深度地震的P波(纵波)传播高效,能远距离传输能量(达数百公里)。

例如,这次震波可能影响大阪、神户乃至东京,类似于2011年东日本大震的深源前震效应。

用简单物理模型估算,360km深度下,S波(横波)衰减率约0.01/km,导致地面加速度<0.01g(远低于破坏阈值0.2g)。

但这也暴露日本监测盲区——深源震不易定位,且可能诱发“远程触发”,如激活附近活断层(如琵琶湖东岸断层)。

全球看,日本深源震占环太平洋总量的15%,这有助于理解如印尼或智利的类似系统。

JCERI历史数据显示,京都M4.9浅源震概率<1%/年,但深源如今回升至2-3%(因板块速度~5cm/年)。

这或许不是“坏事”,而是自然“压力测试”。但它也提醒我们:

板块仍在缓慢俯冲、变形、摩擦。有时正是这种“深部低调活动”,在为未来的大地震积蓄应力或重新调整应力场。